| SONDERGALERIE AMATEURFOTOGRAF HANS NOVACZEK | |||

| Auf den Spuren des Gebirgskrieges 1915-1918 |

|

||

| 3. Die sechs Kärntner Festungen | |||

| 3.5 Fort Hermann | |||

|

|

|||

|

EINLEITUNG Die drei Schautafeln in Fort Hermann (1897-1900) geben nicht nur Auskunft über das Fort, sondern auch einen Überblick über die damalige Situation an der altösterreichisch-italienischen Grenze: |

|||

|

ÖSTERREICHICH-UNGARISCHE ALPINE ARTILLERIEFESTUNG FORT HERMANN

Schon 1797, 1805 und 1809 sind Napoleonische Einheiten durch das Tal der

Soca und über den Predelpass auf österreichisches Gebiet eingedrungen. Als

Österreich gegen Ende des 19. Jh daran ging seine Grenze zu Italien zu

befestigen, errichtete man an den Zugängen zu Tarvisio sechs so genannte

Kärntner Festungen. Die befestigte Straßensperre Flitscher Klause sowie die

1900 vollendete Artilleriefestung, benannt nach dem Verteidiger des

Predelpasses von 1809 Hauptmann Johann Hermann, bilden zusammen die

Flitscher Sperre. Von Fort Hermann konnten 13 Offiziere und 227 Soldaten mit

vier 120-mm Kanonen in gepanzerten Minimalschartenkasematten (die Reichweite

von 6700 m) und zwei drehbaren gepanzerten 105-mm Haubitzen auf dem Dach

(5900 m) fast das gesamte Flitscher Becken kontrollieren. Die Festung war

mit elektrischem Licht und einem Belüftungssystem ausgestattet. Sie verfügte

auch über Wasserleitungen und hatte an der Koritnica ein eigenes Kraftwerk.

Die italienische Artillerie beschoss in den ersten

Monaten des Krieges im Sommer 1915 Fort Hermann mit 3840 Granaten. Das Ziel

getroffen haben rund 200 Granaten, von denen manche 441 und 350 kg schwere

305-Millimeter Granaten waren. Sie wurden aus dem 13 km entfernten Tal der Raccolana hinter dem Kanin abgefeuert. Die Mannschaft hat sich während des

Beschusses zwar zurückgezogen, trotzdem kamen laut den bisher bekannten

Angaben 9 Soldaten ums Leben. Bis Mai 1916 war die Festung so stark

beschädigt, dass sie aufgegeben werden musste. |

|||

|

|

|||

|

Rückseite des Forts im Mai 1916 [2] |

|||

|

Die Festung

verfügte über einen Kampfblock im vorderen Teil der Anlage, zwei

Seitenkoffer zur Verteidigung vor Infanterieangriffen und über eine Kaserne

im hinteren Teil. Die Decken und die am meisten exponierten Wände waren aus

bis zu zwei Meter dicken Stampfbeton, der schichtweise aufgetragen wurde.

Weniger gefährdete Teile waren aus Bruchstein. Teile der

Kasemattenvorderwand sowie die Fassungen der Kuppeln auf dem Dach wurden mit

Südtiroler Granitblöcken verstärkt. Diese wurden mit der Bahn nach Tarvisio

transportiert, dann mit Pferdewagen bis Kluze und mit Ochsengespannen durch

einen Tunnel zur Baustelle gekarrt. Nach den Erzählungen war der k. u. k. Hoflieferant für Brot Karel Pirc aus Bovec. Jeder Soldat erhielt 2 Kilo Roggenbrot, die für 2 Tage reichen mussten. Zu besonderen Anlässen steckte er in einen der Laibe ein Goldstück. Danach trank die gesamte Mannschaft auf Rechnung des Finders. [3] |

|||

|

|

|||

|

|||

|

|

|||

|

WEGBESCHREIBUNG |

|||

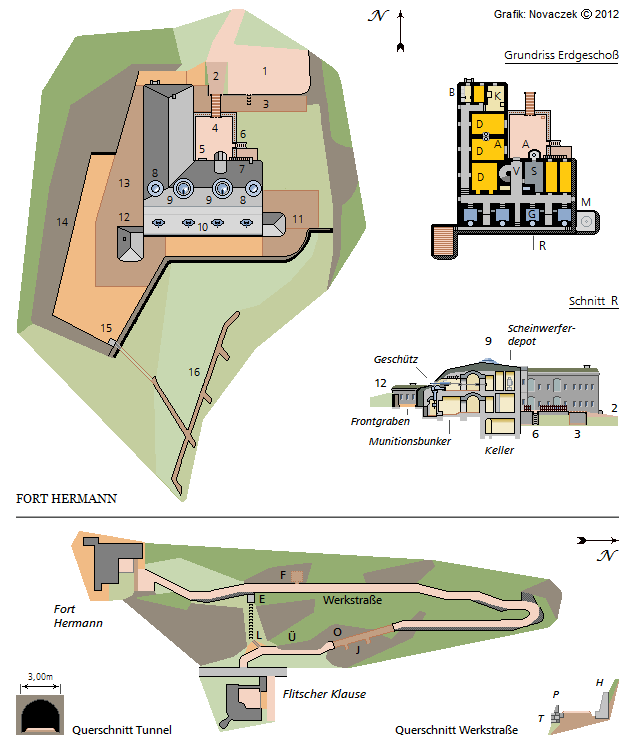

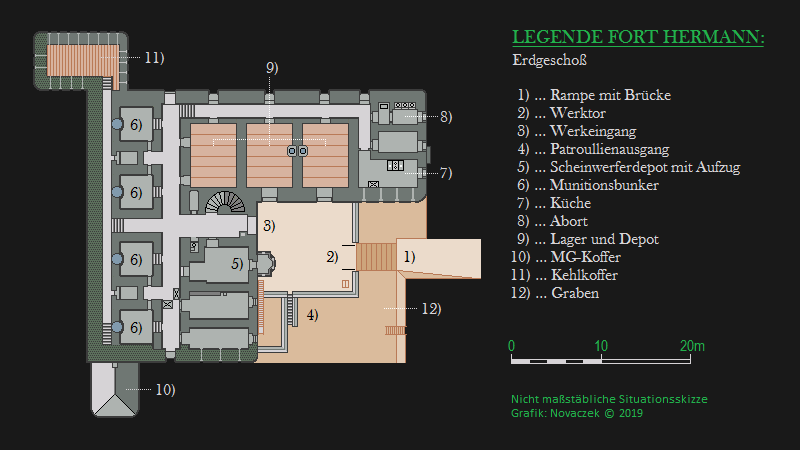

| WERKSKIZZE | |||

|

|

|||

|

|

||

|

Fotobesuch 18. AUGUST 2011 |

|||

|

Kaverne (Foto oben) am

Beginn der Zufahrtsstraße. Der Hof des Forts mit dem Haupteingang (links im Schatten) am Ende der Zufahrtsstraße. Blick in die Innenräume (Mannschaftskasematten) Südseite: (feindseitige) Geschütz-Kasematten mit fehlender Stahlpanzerung, siehe Text auf Schautafel [2] Ansicht Südostseite ("Linke Flanke")

Ansicht vom Graben aus, links der Koffer mit der Maschinengewehrstellung. |

|||

|

|

|||

|

FUSSNOTEN |

|||

|

|

|

||