| SONDERGALERIE AMATEURFOTOGRAF HANS NOVACZEK | |||

| Auf den Spuren des Gebirgskrieges 1915-1918 |

|

||

| 3. Die sechs Kärntner Festungen | |||

| WERK RAIBLER SEE BATTERIE PREDILPASS DEPOT PREDIL FLITSCHER KLAUSE FORT HERMANN FORT HENSEL | |||

|

Obwohl das

Königreich Italien mit der k.u.k. Monarchie Österreich-Ungarn im Bündnis

stand, begann man 1866 die südliche Reichsgrenze mit Festungsbauwerken

verstärkt abzusichern. Sie entstanden zuvor schon beim Gardasee, nun in

Südtirol und im Rayon Kärnten. Es waren bunkerartige Festungen mit

Artillerie in Panzerkuppeln und/oder Geschütz-Kasematten. Durch die

weiterentwickelte Schusskraft von Mörsern und Kanonen waren diese Werke zu

Beginn des 1. Weltkrieges bereits veraltet und hielten dem Beschuss nicht

lange stand. Trotzdem wirkte ihr bloßes Vorhandensein abschreckend, und die

Italiener gingen zu Beginn der Kampfhandlungen nur zögerlich vor, was der

k.u.k. Monarchie Gelegenheit bot, ihre Truppen auch an der Südwestgrenze zu

formieren. |

|||

| Grundrisse und Skizzen sowie kurzen Anfahrtsbeschreibungen finden Sie [ hier... ] | |||

|

WERK RAIBLER SEE |

|||

|

|

|||

|

Ein weiterer Besuch im Februar 2013 zeigte mir eine Besonderheit, für die ich im Moment keine Erklärung habe. Die einzigen an der Südfront zu sehenden Betonmauern verlaufen nahezu parallel nach oben (wie eine Auffahrtsrampe). Auf historischen Fotos ist nur die (zerstörte) Kehlseite des Werks zu sehen, vor dem Werk nur die Erdvorlage. Waren dies Stützmauern der frontseitigen Erdvorlage? Vielleicht fällt mir irgendwann ein alter Rapportsplan in die Hände, der darüber Auskunft gibt... |

|||

|

|

|||

| BATTERIE PREDILPASS | |||

|

Ansicht Südseite Eingangsbereich, heute Parkplatz. Etwas deplatziert scheint an diesem Ort die Aufschrift EIN TIROL. Östlicher Koffer Offener Koffer, westlich in Blickrichtung Sella Nevea |

|||

|

|

Die Batterie am Predilpass diente als Artillerieunterstützung der

Straßensperre Seebachtal. Sie wurde 1917 nach dem Durchbruch am Isonzo nicht mehr mehr benötigt und verfiel. Das Werk liegt heute auf italienischem Staatsgebiet ein paar hundert Meter vor dem Grenzübergang nach Slowenien. Foto links: Zugang zum offenen Koffer |

||

|

Verbindungsgang Straßenseitige Ansicht |

|||

|

DEPOT PREDIL |

|

||

|

Werk Oberbreth (Sperre Predilpass). Im Bild unten ist auch die instand gesetzte Werkstraße zu erkennen.

Rechts im Bild die Straßensperre

Das Löwendenkmal für den gefallenen Ingenieur-Hauptmann Johann Hermann von Hermannsdorf [A] |

|||

|

Im April 2012 entstanden anlässlich eines zweiten Besuches des Werkes Oberbreth weitere Fotos... |

|||

|

Blick auf die Straßensperre. Links im Bild ein Schacht der Verbindungspoterne.

Unterhalb der Straßensperre befindet sich die Grabstätte der am 18. Mai 1809 gefallenen Verteidiger des Predilpasses. |

|||

|

FLITSCHER KLAUSE |

|||

|

|

|||

|

FORT HERMANN |

|||

|

ÖSTERREICHICH-UNGARISCHE ALPINE ARTILLERIEFESTUNG FORT HERMANN

Schon 1797, 1805 und 1809 sind Napoleonische Einheiten durch das Tal der

Soca und über den Predelpass auf österreichisches Gebiet eingedrungen. Als

Österreich gegen Ende des 19. Jh daran ging seine Grenze zu Italien zu

befestigen, errichtete man an den Zugängen zu Tarvisio sechs so genannte

Kärntner Festungen. Die befestigte Straßensperre Flitscher Klause sowie die

1900 vollendete Artilleriefestung, benannt nach dem Verteidiger des

Predelpasses von 1809 Hauptmann Johann Hermann, bilden zusammen die

Flitscher Sperre. Von Fort Hermann konnten 13 Offiziere und 227 Soldaten mit

vier 120-mm Kanonen in gepanzerten Minimalschartenkasematten (die Reichweite

von 6700 m) und zwei drehbaren gepanzerten 105-mm Haubitzen auf dem Dach

(5900 m) fast das gesamte Flitscher Becken kontrollieren. Die Festung war

mit elektrischem Licht und einem Belüftungssystem ausgestattet. Sie verfügte

auch über Wasserleitungen und hatte an der Koritnica ein eigenes Kraftwerk. Die italienische Artillerie beschoss in den ersten Monaten des Krieges im Sommer 1915 Fort Hermann mit 3840 Granaten. Das Ziel getroffen haben rund 200 Granaten, von denen manche 441 und 350 kg schwere 305-Millimeter Granaten waren. Sie wurden aus dem 13 km entfernten Tal der Raccolana hinter dem Kanin abgefeuert. Die Mannschaft hat sich während des Beschusses zwar zurückgezogen, trotzdem kamen laut den bisher bekannten Angaben 9 Soldaten ums Leben. Bis Mai 1916 war die Festung so stark beschädigt, dass sie aufgegeben werden musste. Wegen der herrschenden Rohstoffknappheit erteilten die italienischen Behörden nach 1936 den Befehl, die 10 Tonnen schweren Eisenschilde aus den Kasematten und die Kuppeln aus dem Beton zu entfernen. [2] |

|||

|

|

|||

|

Rückseite des Forts im Mai 1916 [2] |

|||

|

Die Festung

verfügte über einen Kampfblock im vorderen Teil der Anlage, zwei

Seitenkoffer zur Verteidigung vor Infanterieangriffen und über eine Kaserne

im hinteren Teil. Die Decken und die am meisten exponierten Wände waren aus

bis zu zwei Meter dicken Stampfbeton, der schichtweise aufgetragen wurde.

Weniger gefährdete Teile waren aus Bruchstein. Teile der

Kasemattenvorderwand sowie die Fassungen der Kuppeln auf dem Dach wurden mit

Südtiroler Granitblöcken verstärkt. Diese wurden mit der Bahn nach Tarvisio

transportiert, dann mit Pferdewagen bis Kluze und mit Ochsengespannen durch

einen Tunnel zur Baustelle gekarrt. Nach den Erzählungen war der k. u. k. Hoflieferant für Brot Karel Pirc aus Bovec. Jeder Soldat erhielt 2 Kilo Roggenbrot, die für 2 Tage reichen mussten. Zu besonderen Anlässen steckte er in einen der Laibe ein Goldstück. Danach trank die gesamte Mannschaft auf Rechnung des Finders. [3] |

|||

|

|

|||

|

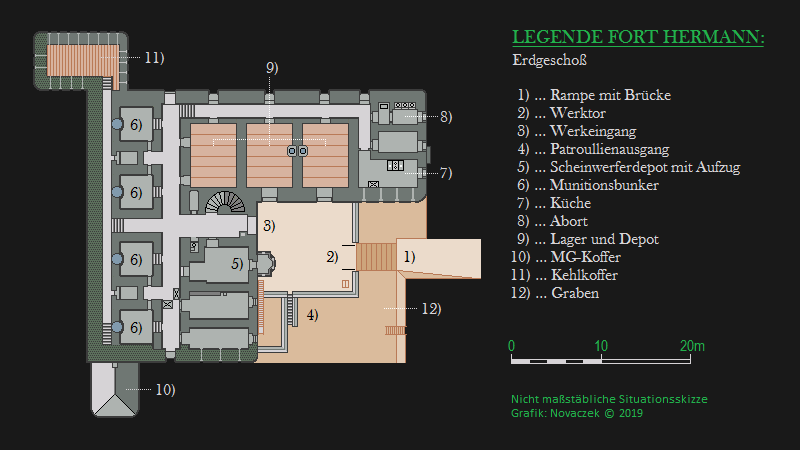

Erdgeschoß: A Graben mit

Brücke, B Zwinger, C Patroullientür, D Haupteingang in die Festung, E Tür im

Eisenzaun... |

|||

|

Kaverne (Foto oben) am

Beginn der Zufahrtsstraße. Der Hof des Forts mit dem Haupteingang (links im Schatten) am Ende der Zufahrtsstraße. Blick in die Innenräume (Mannschaftskasematten) Südseite: (feindseitige) Geschütz-Kasematten mit fehlender Stahlpanzerung, siehe Text auf Schautafel [2] Ansicht Südostseite ("Linke Flanke")

Ansicht vom Graben aus, links der Koffer mit der Maschinengewehrstellung. |

|||

|

FORT HENSEL Das Fort Hensel (Werk Malborgeth) befindet sich auf einem Bergrücken zwischen Ugovizza (Uggowitz) und Malborghetto (Malborgeth). Es wurde 1808 als Talsperre im Zuge des Krieges gegen Napoleon von Ingenieur-Hauptmann Friedrich Hensel vom k.k. Ingenieur-Korps errichtet. Diese erste Festung bestand aus 2 Blockhäusern, einem Wachturm sowie einem Vorwerk. Diese Bauten waren bereits mit Wehrgängen und Poternen miteinander verbunden. Hauptmann Hensel fiel bei der Veteidigungsschlacht gegen die Franzosen am 17. Mai 1809. Ihm ist das Denkmal am Fuße von Fort Hensel gewidmet. Das 1850 wieder errichtete Fort hatte bereits die Ausdehnung der späteren Anlage, es gab sogar noch bergaufwärts ein weiteres großes Blockhaus. Die Anlage glich - nur eben um vieles größer - der Passsperre Predil (Werk Oberbreth), umgeben von krenelierten Mauern, die auch weiter ins Tal hinab reichten.

|

|||

|

Im Sommer verwachsen, ist im Bild oben Mitte ein Teil von Werk A zu erkennen, das so genannte Rondell.

Ehemaliger Bauhof und Werkstatt am Beginn der Werkstraße. Bevor man das Fort erreicht, kommt man an einem Infanteriekoffer (Wachposten) vorbei.

Italienische Artilleriekaverne (bis ca. 1970) |

|||

|

WERK B (unteres Kampfwerk) |

|||

|

An einem

Fenster zu den Mannschaftskasematten finden wir den Block mit dem Schriftzug

FORT HENSEL, Blick durch dieses Fenster in die ehemaligen Mannschaftskasematten. |

|||

|

WERK A

(oberes Kampfwerk) |

|||

|

Geschützbrunnen der Panzerhaubitzbatterie

Aufgang zum Geschützbrunnen (links) und ehemals gedeckter Verbindungsgang zum Rondell (rechts) Eingang von der Panzerhaubitzbatterie kommend ins Rondell. |

|||

|

DENKMAL Löwendenkmal am südlichen Tunnelportal für Ingenieur-Hauptmann Friedrich Hensel [A] |

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|

||

|

|

|||

| Alle Rechte an den Fotografien vorbehalten | www.novaczek.at © 2006-2013 |

|

||